La pandemia desatada sobre el mundo por el Covid-19 constituye uno de los mayores desafíos que enfrenta la ciencia en el siglo XXI para garantizar la existencia misma de la humanidad. Esa es la dimensión del reto histórico que vivimos y que afronta la ciencia. Y es en el contexto de esta pandemia que la Argentina ha tomado el mejor camino: garantizarse enfrentarla con la valorización de su investigación científica, con la promoción de su inteligencia organizada en sus universidades nacionales y en su sistema de ciencia y tecnología públicos. En efecto, a partir de la inédita y gravísima situación sanitaria del país y el mundo desde comienzos de 2020, las iniciativas del gobierno nacional de Alberto Fernández incluyeron diversas medidas de promoción y financiación de la investigación en los campos de la biomedicina y de las ciencias sociales y humanas, para que brindaran las respuestas nacionales al tratamiento, la cura y erradicación de la enfermedad y los estudios sobre las inéditas y excepcionales condiciones sociales y culturales que enfrentamos en nuestra existencia colectiva presente. Científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de San Martín, del Instituto Malbrán (para citar sólo algunos ejemplos de los equipos e instituciones comprometidas), produjeron en muy breve tiempo nuevos test de diagnósticos rápido del virus, artefactos de bioseguridad como las telas antivirales para producir mascarillas de alto rendimiento de uso y eficacia para prevenir la difusión del virus por contactos personales, de medicamentos como el suero equino anti-SARS-CoV-2, el estudio de la diversidad de la población genómica del virus, el desarrollo de proyectos de investigación de nuevas vacunas para inmunizar en contra de su contagio, de encuestas sociológicas para comprender la situación emocional y las conductas sociales individuales y colectivas de la población frente a la pandemia. Los gestos simbólicos del Estado nacional también jerarquizaron el papel crucial de la ciencia ante la pandemia, al decretar el Poder Ejecutivo Nacional el 2021 como el “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina César Milstein”, destacando su labor de investigación y su posición en defensa del acceso universal del conocimiento científico en beneficio de toda la sociedad.

La pandemia desatada sobre el mundo por el Covid-19 constituye uno de los mayores desafíos que enfrenta la ciencia en el siglo XXI para garantizar la existencia misma de la humanidad. Esa es la dimensión del reto histórico que vivimos y que afronta la ciencia. Y es en el contexto de esta pandemia que la Argentina ha tomado el mejor camino: garantizarse enfrentarla con la valorización de su investigación científica, con la promoción de su inteligencia organizada en sus universidades nacionales y en su sistema de ciencia y tecnología públicos. En efecto, a partir de la inédita y gravísima situación sanitaria del país y el mundo desde comienzos de 2020, las iniciativas del gobierno nacional de Alberto Fernández incluyeron diversas medidas de promoción y financiación de la investigación en los campos de la biomedicina y de las ciencias sociales y humanas, para que brindaran las respuestas nacionales al tratamiento, la cura y erradicación de la enfermedad y los estudios sobre las inéditas y excepcionales condiciones sociales y culturales que enfrentamos en nuestra existencia colectiva presente. Científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de San Martín, del Instituto Malbrán (para citar sólo algunos ejemplos de los equipos e instituciones comprometidas), produjeron en muy breve tiempo nuevos test de diagnósticos rápido del virus, artefactos de bioseguridad como las telas antivirales para producir mascarillas de alto rendimiento de uso y eficacia para prevenir la difusión del virus por contactos personales, de medicamentos como el suero equino anti-SARS-CoV-2, el estudio de la diversidad de la población genómica del virus, el desarrollo de proyectos de investigación de nuevas vacunas para inmunizar en contra de su contagio, de encuestas sociológicas para comprender la situación emocional y las conductas sociales individuales y colectivas de la población frente a la pandemia. Los gestos simbólicos del Estado nacional también jerarquizaron el papel crucial de la ciencia ante la pandemia, al decretar el Poder Ejecutivo Nacional el 2021 como el “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina César Milstein”, destacando su labor de investigación y su posición en defensa del acceso universal del conocimiento científico en beneficio de toda la sociedad.

Esta valorización de la importancia de la ciencia argentina en este contexto sanitario, alcanzó en el pasado mes de febrero un punto culminante con la aprobación por el Congreso Nacional de una ley de financiamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

La exigencia a la ciencia de respuestas frente al Covid-19 también ocurrió en todo el mundo. Los avances científicos para el tratamiento de la nueva gripe fueron sin dudas rápidos y exitosos en varios países, liderados por la comunidad científica de China que logró secuenciar el genoma del SARS-CoV-2 y de Rusia, que produjo la primera vacuna anticovid en el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, bautizada como Sputnik V. Otros centros de investigación públicos y privados de Inglaterra y los Estados Unidos alcanzaron también a producir sus propias vacunas contra el covid-19 en los meses siguientes.

Pero si bien es verdad que fue la pandemia de covid-19 la que proyectó con su tragedia de enfermos y muertos en nuestro país y en el mundo la importancia de la ciencia para la vida en salud de la humanidad, la misma ya había sido promovida con anterioridad por distintos actores políticos y por la comunidad científica argentina. Un poco de historia ayuda a ubicar en un análisis de largo plazo, el proceso de valorización pública de la ciencia en nuestra sociedad en el pasado reciente, comprender su situación en el presente y evaluar su relevancia y sus posibilidades para el desenvolvimiento de nuestro país en el futuro. En efecto, los gobiernos nacionales de Néstor Kirchner (2003-2007) y luego de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) impulsaron una sostenida política de jerarquización de la investigación científica en todos sus campos, potenciando el desarrollo del CONICET, el INTA y el INTI con el aumento progresivo y sostenido del presupuesto destinado a científica y técnica. Este proceso tuvo un puntal fundamental con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en 2007 y de nuevas universidades públicas.

La expansión del sistema universitario y científico – técnico público nacional tenía una importancia estratégica para un país dependiente como la Argentina: sus científicos y profesionales contribuirían con los resultados de su trabajo de investigación y con el desarrollo de nuevas tecnologías a resolver los problemas de su economía y de su sociedad. Sin embargo el cambio político de diciembre de 2016 llevó a desandar ese camino: el gobierno neoliberal de Mauricio Macri desfinanció en poco tiempo las universidades públicas y el sistema de ciencia y tecnología, desvalorizando la función estratégica de los universitarios y científicos en la sociedad, proceso que se expresó también simbólicamente en el aparato de instituciones del Estado nacional, con la transformación del Ministerio de Ciencia en Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Otro cambio de signo en la dirección del Estado desde diciembre de 2019, con la asunción de la Presidencia de la Nación de Alberto Fernández, modificó otra vez el camino a seguir por la ciencia argentina, para orientarla nuevamente a desempeñar una función central para el país. El nuevo gobierno restableció el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, aumentó el presupuesto universitario y el de las agencias de ciencia y tecnología e impulsó las iniciativas científicas arriba señaladas para enfrentar la pandemia. El paso decisivo en este nuevo sendero de jerarquización de la labor científica argentina se produjo con la aprobación en febrero de 2021 de la ya citada ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, n° 27614. La ley declara por su artículo 1° “de interés nacional el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina…”. Instituye en su artículo 2° el aumento creciente de los recursos económicos para su financiación en el tiempo, al establecer “el incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función ciencia y técnica, por su capacidad estratégica para el desarrollo económico, social y ambiental.”

La ley propone fundar el desarrollo futuro del sistema científico tecnológico nacional sobre una arquitectura muy precisa de principios políticos como el federalismo, de pautas de preservación del medio ambiente, de criterios de finalidad económica y social, así como de igualdad de género. En efecto, la nueva ley promoverá la federalización del sistema científico tecnológico a través de la producción, difusión y apropiación del conocimiento científico en todo el país, el desarrollo y diversificación de la matriz productiva mediante el impulso de políticas de innovación sustentable; la generación de empleos de calidad a través de la transferencia de tecnología y la incorporación de personal proveniente del sistema científico y tecnológico en el sector productivo nacional; la divulgación de los avances en investigación y el fomento de las vocaciones científicas, la formación de profesionales y técnicos, la expansión de la infraestructura y del equipamiento científico, la vinculación con el sector privado de ciencia y tecnología, el estímulo a la generación de divisas con la exportación de productos y servicios. No menos importante, la ley propicia por su artículo 3°, inciso J, la igualdad real y efectiva de la participación de las mujeres y la población LGTBI+ en el sistema de ciencia y tecnología.

Resulta decisivo para el cumplimiento del desarrollo del sistema científico nacional y la jerarquización de la investigación científica lo establecido en su artículo 5°, que dispone el incremento progresivo anual del presupuesto para ciencia y tecnología, con el fin de alcanzar una participación del uno por ciento (1%) del Producto Bruto Interno en el año 2032 “como mínimo”, según indica explícitamente el mismo artículo. Desde ese último año, los presupuestos para el sistema científico argentino deben establecerse en ese porcentaje del 1% del PBI o ser superiores al mismo.

Se trata de una ley trascendental para el desarrollo de la ciencia argentina, cuyos principios y objetivos establecen una política pública de largo plazo, más allá de la pandemia del presente. Y sin dudas uno de sus parámetros estratégicos es construir las bases de una autonomía científica y tecnológica para la Argentina del futuro, que emancipe por fin al país de su dependencia externa, aunque sin dejar de ser parte del movimiento de cooperación internacional de la ciencia. En este sentido, la pandemia hizo patente de modo trágico esa dependencia en este sector. La producción de la vacuna contra el covid-19 por los centros de investigación extranjeros arriba indicados, impone una diferencia sustantiva con relación al meritorio desempeño y los resultados alcanzados por nuestra ciencia para combatir el virus. Crear la vacuna y producirla colocó a esos países en el control del proceso de inmunización mundial. Aparece así, en el centro de atención de cualquier análisis sobre soberanía de las naciones, la cuestión de la dependencia científica. La falta de apoyo del Estado a la investigación y la ausencia de políticas para el sector de ciencia durante muchas décadas (a excepción del período 2003-2015 y del presente), que permitieran la formación de equipos con experiencia y laboratorios, son factores claves para entender nuestros límites actuales para producir una vacuna contra el virus. Nuestra sociedad vive con esperanzas los arribos de los aviones de la flota de bandera Aerolíneas Argentinas, con sus cargamentos de vacunas que asegurarán la inmunización de nuestra población, una acción de provisión de las mismas estratégicamente planteada por el gobierno nacional, pero que no oculta el problema de fondo: nuestra dependencia científica.

La ley 27614 de financiación de la ciencia fue promulgada en el Boletín Oficial el viernes 12 de marzo de 2021 y será una estrategia fundamental en el largo plazo para crear las condiciones científicas que permitan a nuestra sociedad enfrentar situaciones excepcionales como las pandemias u otros problemas. Será así si la aplicación de la nueva ley logra fundar una ciencia argentina autónoma de los países centrales, que pueda elaborar sus saberes y tecnologías para aportar sus propias soluciones. ¿Será por fin la construcción de un camino definitivo para su consolidación, sin desvíos o vueltas atrás? Interrogante de difícil respuesta, todo dependerá de un acontecimiento político fundamental: si la sociedad argentina construye un consenso social de mayorías en torno a la importancia de la ciencia en asegurarnos desarrollo económico, bienestar y salud. La pandemia en que vivimos fue el parámetro que nos permitió comprender la relevancia de la ciencia en nuestras vidas, pero la discusión sobre su función en nuestra sociedad se remonta a toda la historia argentina. Aprobada en el año en que la Argentina rinde homenaje a su Premio Nobel César Milstein, la ley 27614 de financiamiento de la ciencia nos ubica nuevamente en el camino indicado y en la dirección correcta para que ella ocupe el lugar relevante y necesario en el desarrollo de nuestro país y el bienestar de su pueblo.

Doctor Osvaldo Graciano

CONICET/ Universidad Nacional de Quilmes

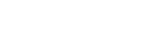

Un nuevo 24 de marzo nos encuentra sin poder movilizarnos, encontrarnos en nuestras plazas o espacios públicos a lo largo del país. Pero no por ello dejaremos de repudiar el golpe de Estado del año 1976.

Un nuevo 24 de marzo nos encuentra sin poder movilizarnos, encontrarnos en nuestras plazas o espacios públicos a lo largo del país. Pero no por ello dejaremos de repudiar el golpe de Estado del año 1976. La pandemia desatada sobre el mundo por el Covid-19 constituye uno de los mayores desafíos que enfrenta la ciencia en el siglo XXI para garantizar la existencia misma de la humanidad. Esa es la dimensión del reto histórico que vivimos y que afronta la ciencia. Y es en el contexto de esta pandemia que la Argentina ha tomado el mejor camino: garantizarse enfrentarla con la valorización de su investigación científica, con la promoción de su inteligencia organizada en sus universidades nacionales y en su sistema de ciencia y tecnología públicos. En efecto, a partir de la inédita y gravísima situación sanitaria del país y el mundo desde comienzos de 2020, las iniciativas del gobierno nacional de Alberto Fernández incluyeron diversas medidas de promoción y financiación de la investigación en los campos de la biomedicina y de las ciencias sociales y humanas, para que brindaran las respuestas nacionales al tratamiento, la cura y erradicación de la enfermedad y los estudios sobre las inéditas y excepcionales condiciones sociales y culturales que enfrentamos en nuestra existencia colectiva presente. Científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de San Martín, del Instituto Malbrán (para citar sólo algunos ejemplos de los equipos e instituciones comprometidas), produjeron en muy breve tiempo nuevos test de diagnósticos rápido del virus, artefactos de bioseguridad como las telas antivirales para producir mascarillas de alto rendimiento de uso y eficacia para prevenir la difusión del virus por contactos personales, de medicamentos como el suero equino anti-SARS-CoV-2, el estudio de la diversidad de la población genómica del virus, el desarrollo de proyectos de investigación de nuevas vacunas para inmunizar en contra de su contagio, de encuestas sociológicas para comprender la situación emocional y las conductas sociales individuales y colectivas de la población frente a la pandemia. Los gestos simbólicos del Estado nacional también jerarquizaron el papel crucial de la ciencia ante la pandemia, al decretar el Poder Ejecutivo Nacional el 2021 como el “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina César Milstein”, destacando su labor de investigación y su posición en defensa del acceso universal del conocimiento científico en beneficio de toda la sociedad.

La pandemia desatada sobre el mundo por el Covid-19 constituye uno de los mayores desafíos que enfrenta la ciencia en el siglo XXI para garantizar la existencia misma de la humanidad. Esa es la dimensión del reto histórico que vivimos y que afronta la ciencia. Y es en el contexto de esta pandemia que la Argentina ha tomado el mejor camino: garantizarse enfrentarla con la valorización de su investigación científica, con la promoción de su inteligencia organizada en sus universidades nacionales y en su sistema de ciencia y tecnología públicos. En efecto, a partir de la inédita y gravísima situación sanitaria del país y el mundo desde comienzos de 2020, las iniciativas del gobierno nacional de Alberto Fernández incluyeron diversas medidas de promoción y financiación de la investigación en los campos de la biomedicina y de las ciencias sociales y humanas, para que brindaran las respuestas nacionales al tratamiento, la cura y erradicación de la enfermedad y los estudios sobre las inéditas y excepcionales condiciones sociales y culturales que enfrentamos en nuestra existencia colectiva presente. Científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de San Martín, del Instituto Malbrán (para citar sólo algunos ejemplos de los equipos e instituciones comprometidas), produjeron en muy breve tiempo nuevos test de diagnósticos rápido del virus, artefactos de bioseguridad como las telas antivirales para producir mascarillas de alto rendimiento de uso y eficacia para prevenir la difusión del virus por contactos personales, de medicamentos como el suero equino anti-SARS-CoV-2, el estudio de la diversidad de la población genómica del virus, el desarrollo de proyectos de investigación de nuevas vacunas para inmunizar en contra de su contagio, de encuestas sociológicas para comprender la situación emocional y las conductas sociales individuales y colectivas de la población frente a la pandemia. Los gestos simbólicos del Estado nacional también jerarquizaron el papel crucial de la ciencia ante la pandemia, al decretar el Poder Ejecutivo Nacional el 2021 como el “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina César Milstein”, destacando su labor de investigación y su posición en defensa del acceso universal del conocimiento científico en beneficio de toda la sociedad.  Desde hace más de un siglo, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la mujer: se recuerdan los logros alcanzados, se reclama por los retos pendientes. La fecha tiene su historia. El relato más extendido recuerda a las obreras que, en 1908, murieron en el incendio de una fábrica textil de Nueva York, Estados Unidos, luego de declararse en huelga en busca de mejores condiciones laborales y salariales.

Desde hace más de un siglo, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la mujer: se recuerdan los logros alcanzados, se reclama por los retos pendientes. La fecha tiene su historia. El relato más extendido recuerda a las obreras que, en 1908, murieron en el incendio de una fábrica textil de Nueva York, Estados Unidos, luego de declararse en huelga en busca de mejores condiciones laborales y salariales.  Un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora nos encuentra luego de un año en el que quedó en primer plano lo fundamentales que somos para la sostenibilidad de la vida las mujeres y diversidades. Quedaron expuestas desigualdades históricas, que nos atraviesan y que de la mano de las luchas feministas, de mujeres, lesbianas, trans, travestis, hemos aprendido a identificar y poner en palabras, como a generar tejidos de resistencias y de acciones.

Un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora nos encuentra luego de un año en el que quedó en primer plano lo fundamentales que somos para la sostenibilidad de la vida las mujeres y diversidades. Quedaron expuestas desigualdades históricas, que nos atraviesan y que de la mano de las luchas feministas, de mujeres, lesbianas, trans, travestis, hemos aprendido a identificar y poner en palabras, como a generar tejidos de resistencias y de acciones.